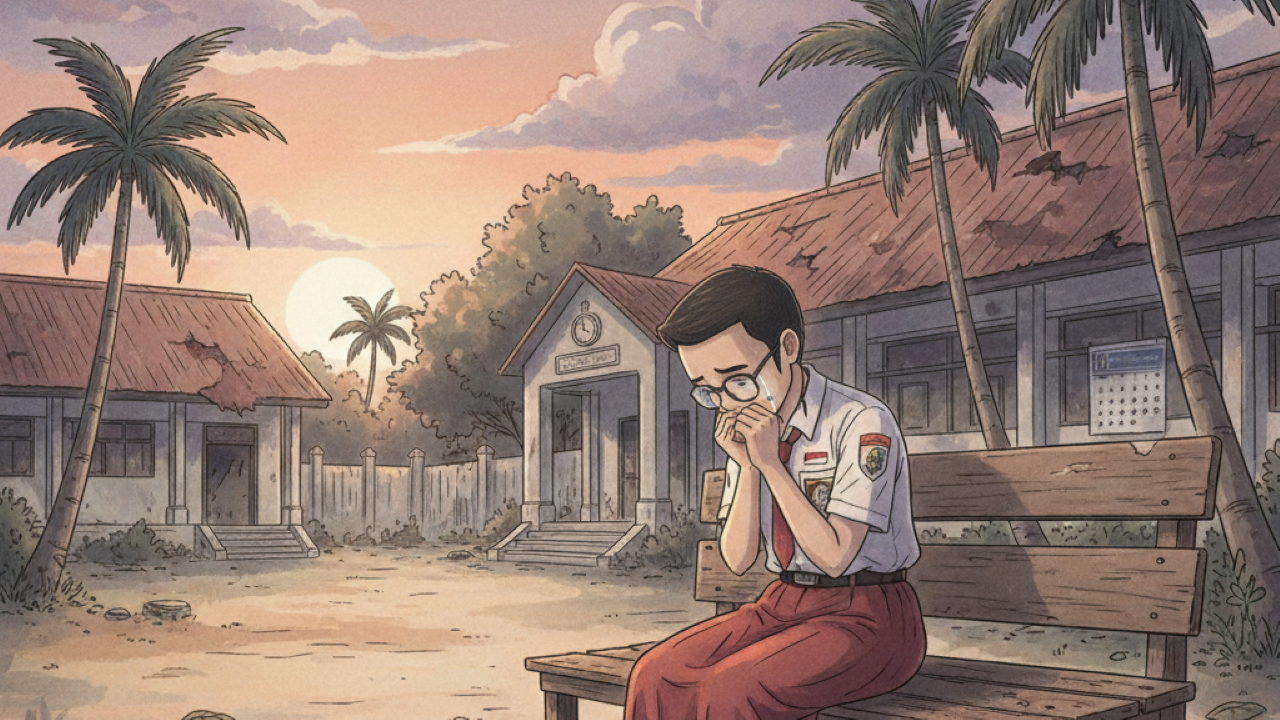

Infoseputarsumsel.com – Kasus siswa bunuh diri karena kemiskinan kembali membuka luka lama dalam sistem pendidikan dan perlindungan sosial di Indonesia. Tragedi ini bukan sekadar kisah duka personal, melainkan potret nyata kemiskinan struktural yang masih menghimpit anak-anak dari keluarga rentan. Ketika seorang siswa mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku atau memenuhi kebutuhan sekolah, yang gagal bukan hanya individu—melainkan sistem secara keseluruhan.

Kemiskinan Struktural dan Pendidikan yang Tidak Setara

Selama ini, kemiskinan kerap disederhanakan sebagai akibat kurangnya usaha. Padahal, banyak anak lahir dan tumbuh dalam kondisi yang sejak awal membatasi pilihan hidup mereka. Inilah yang disebut kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang dihasilkan oleh ketimpangan akses, kebijakan yang tidak adil, serta lemahnya perlindungan negara.

Seorang siswa tidak pernah memilih dilahirkan dalam keluarga miskin. Namun sistem pendidikan masih menuntut mereka bersaing secara setara, meski garis startnya berbeda. Buku pelajaran, seragam, transportasi, hingga akses internet sering menjadi syarat tak tertulis untuk bertahan di sekolah. Beban ini menumpuk menjadi tekanan psikologis berat, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Bunuh Diri Bukan Keputusan Individual

Dalam konteks ini, bunuh diri pada siswa tidak bisa dilihat sebagai persoalan mental semata. Ia merupakan puncak dari akumulasi rasa malu, tertekan, dan merasa gagal—emosi yang dibentuk oleh kondisi sosial dan ekonomi. Ketika negara dan masyarakat absen, anak-anak dipaksa memikul beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

Negara dan Mandat Konstitusi

Secara hukum, negara tidak memiliki alasan untuk lepas tangan. Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Amanat ini diperkuat oleh UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar—termasuk pendidikan—adalah kewajiban negara.

Masalahnya bukan pada regulasi, melainkan pada implementasi. Bantuan pendidikan sering kali tidak tepat sasaran, bersifat administratif, dan berhenti pada angka statistik. Negara sibuk menurunkan persentase kemiskinan, tetapi abai pada satu pertanyaan penting: apakah anak-anak miskin benar-benar merasa aman dan terlindungi di sekolah?

Sekolah Seharusnya Ruang Aman

Ironisnya, ketika tragedi terjadi, narasi publik justru kerap menyalahkan keluarga atau kondisi mental korban. Jarang ada pertanyaan kritis: mengapa sistem membiarkan anak sampai pada titik putus asa? Mengapa sekolah berubah menjadi ruang tekanan, bukan ruang aman?

Negara harus memastikan pendidikan tidak hanya gratis di atas kertas. Buku, seragam, alat tulis, dan kebutuhan pendukung lainnya harus diakui sebagai bagian dari hak pendidikan. Selain itu, layanan konseling dan pendampingan psikologis di sekolah—khususnya bagi siswa dari keluarga rentan—harus menjadi standar nasional, bukan sekadar program tambahan.

Peran Masyarakat Melawan Kemiskinan Struktural

Tanggung jawab tidak berhenti pada negara. Masyarakat juga memiliki peran penting. Budaya menghakimi orang miskin harus dihentikan. Solidaritas sosial, pengawasan kebijakan publik, serta keberanian bersuara terhadap ketidakadilan adalah kunci melawan kemiskinan struktural. Diam berarti ikut melanggengkan sistem yang menindas.

Kematian seorang siswa bukan sekadar berita duka. Ia adalah cermin kegagalan kolektif. Selama kemiskinan masih diperlakukan sebagai kesalahan individu, tragedi serupa akan terus berulang. Dan setiap kali itu terjadi, yang sesungguhnya gagal bukan anak tersebut—melainkan negara dan masyarakat yang membiarkannya jatuh sendirian.