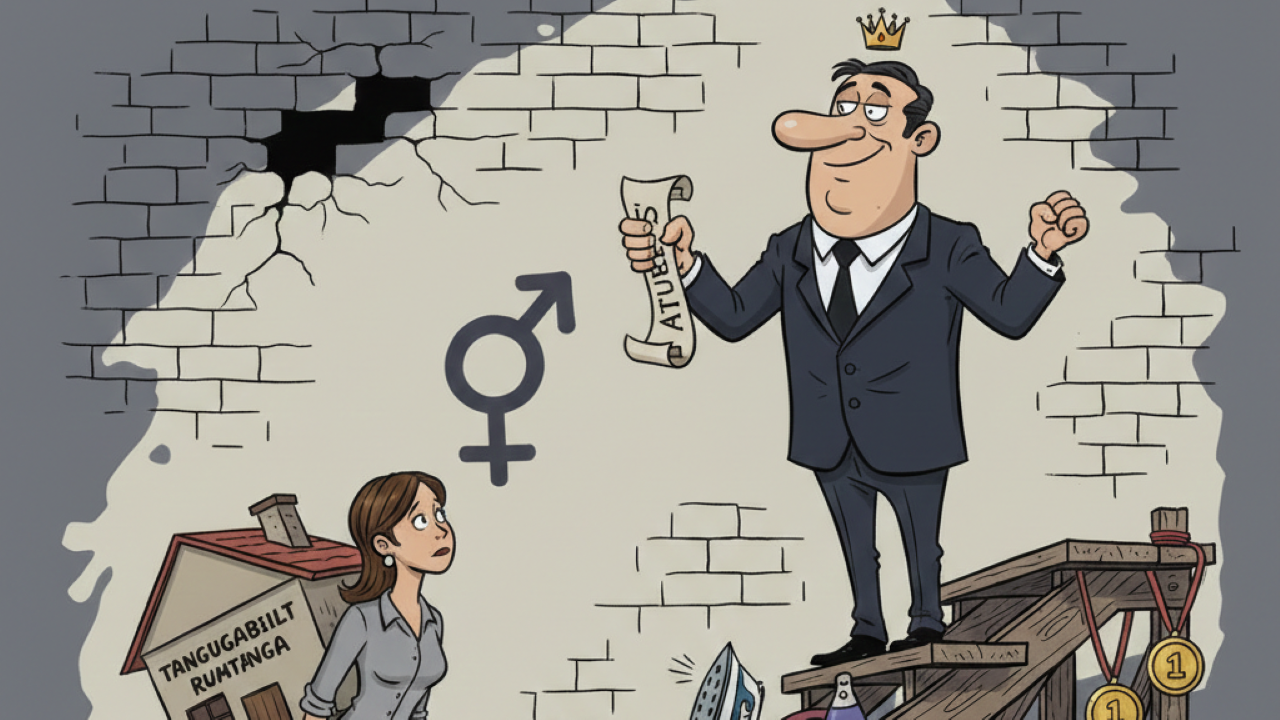

Infoseputarsumsel.com – Dalam masyarakat Indonesia, patriarki kerap dipertahankan dengan alasan tradisi, norma, dan narasi klasik “sudah dari dulu begitu”. Namun, banyak nilai patriarki yang terus direproduksi justru melanggengkan cara pandang keliru terhadap perempuan—bukan sebagai manusia utuh, melainkan sebagai objek.

Perempuan diposisikan sebagai objek untuk dinilai, dikomentari, diatur, bahkan dijadikan bahan candaan. Objektifikasi ini tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi melalui bahasa, lelucon, dan standar sosial yang tampak sepele namun sistemik.

Tubuh Perempuan sebagai Ruang Publik yang Dinilai

Dalam budaya patriarki, tubuh perempuan sering dianggap sebagai milik publik. Cara berpakaian, bentuk fisik, hingga gestur tubuh perempuan seolah sah untuk dibahas di ruang sosial. Candaan bernada seksis dinormalisasi sebagai humor ringan, padahal ia membawa pesan berbahaya: bahwa perempuan boleh dipandang, dinilai, dan direndahkan.

BACA JUGA: 500 Days of Summer: Ketika Cinta Tidak Gagal, tapi Ekspektasi yang Salah

Logika ini menempatkan perempuan bukan sebagai subjek yang berpikir dan memilih, melainkan sebagai objek visual yang eksistensinya diukur dari penampilan dan kepatuhan terhadap standar sosial.

Patriarki Kolot dan Bahasa Sehari-hari

Patriarki tidak selalu datang dalam bentuk larangan keras. Ia bekerja secara halus melalui kalimat yang terdengar biasa:

“perempuan jangan berpakaian begitu”,

“perempuan harus tahu batas”,

atau “laki-laki wajar seperti itu”.

BACA JUGA: Anak Sekolah, Kemiskinan, dan Sistem yang Kita Biarkan

Bahasa semacam ini membentuk pola pikir kolektif: perempuan dituntut menyesuaikan diri, sementara laki-laki jarang diminta merefleksikan sikap dan tanggung jawabnya. Di sinilah ketimpangan dipelihara secara kultural.

Mengkritik Patriarki Bukan Menyerang Laki-laki

Penting untuk ditegaskan, menolak objektifikasi perempuan bukan berarti menolak laki-laki. Mengkritik patriarki tidak sama dengan menghapus peran ayah, suami, atau figur laki-laki dalam keluarga dan masyarakat.

Laki-laki tetap layak dihormati sebagai individu dan sebagai bagian penting dalam relasi sosial. Namun, penghormatan tidak identik dengan ketundukan. Relasi yang sehat dibangun atas dasar kesetaraan, bukan hierarki kuasa.

BACA JUGA: Anak Muda Sekarang Lebih Pilih Lari dan Gym daripada Clubbing, Ada Apa?

Perempuan Berhak atas Tubuh dan Keamanannya

Perempuan berhak menentukan apa yang dikenakannya tanpa harus dicurigai niatnya. Ia berhak merasa aman di ruang publik tanpa dipaksa mengubah dirinya agar “tidak mengundang”. Ini bukan soal moralitas, melainkan hak dasar sebagai manusia.

Ketika perempuan dipaksa menyesuaikan diri demi kenyamanan orang lain, di situlah objektifikasi bekerja secara sistemik dan dilembagakan.

Perempuan sebagai Subjek, Bukan Objek

BACA JUGA: Harga Emas Terus Naik, Pemuda Palembang Sebut Mahar Pernikahan Kian Berat

Melihat perempuan sebagai subjek berarti mengakui bahwa mereka memiliki agensi—kemampuan berpikir, memilih, dan menentukan arah hidupnya sendiri. Subjek tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi visual, sosial, atau moral pihak lain.

Subjek dihormati bukan karena patuh, melainkan karena setara.

Menuju Tradisi yang Lebih Manusiawi

Patriarki yang sehat seharusnya berevolusi. Menghormati laki-laki tidak harus berarti merendahkan perempuan. Menjaga nilai keluarga tidak harus dilakukan dengan mengontrol tubuh dan pilihan perempuan.

Tradisi yang layak dipertahankan adalah tradisi yang manusiawi—yang menempatkan semua orang pada posisi setara sebagai manusia.

Refleksi untuk Masyarakat yang Lebih Adil

Sudah saatnya kita berhenti menertawakan candaan seksis, berhenti menormalisasi komentar fisik, dan berhenti melihat perempuan sebagai objek yang bisa dinilai sesuka hati. Masyarakat yang adil bukan ditentukan oleh siapa yang paling dominan, tetapi oleh siapa yang paling mampu menghormati manusia lain sebagai manusia.

Pertanyaannya kini:

apakah kita benar-benar menjaga nilai, atau hanya mempertahankan kebiasaan lama yang tak lagi adil?

apakah penghormatan yang kita tuntut dari perempuan adalah rasa hormat, atau sekadar kepatuhan?

dan apakah kita siap membangun relasi yang setara, bukan hanya nyaman bagi satu pihak?